面对失智症,最令人担忧的往往不是病情本身,而是在毫无准备下手足无措。亲历外公患病过程的詹婉婷深刻体会:若能及早沟通照护意愿、拟定预先护理计划,将大大减轻家属的压力与遗憾。专家提醒,失智症应及早诊断、主动规划,同时维持与患者的情感连结,陪伴他们积极生活。无论处于哪个患病阶段,有些事——早做不嫌早,晚做也不算迟。

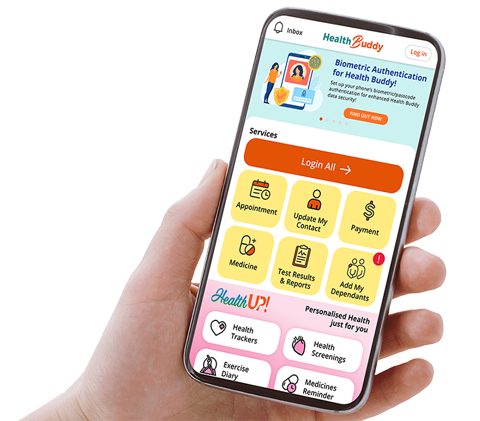

詹婉婷(白衣者)的外公患有失智症,有了照顾经验后,她更清楚居家看护必须经过培训,其中最重要的技巧,就是如何在床和轮椅之间安全地移动患者。 (龙国雄摄)

如果可以重来,詹婉婷(35岁)不会与患上失智症的外公分开住,她也会提议家人更早和外公细谈医疗和照护意愿。

詹婉婷是居家看护服务公司Anglo Caregivers的创办人之一,她的外公17年前被诊断患有帕金森病和失智症,2022年(91岁)去世。随着病情恶化,他开始经常失眠,出现妄想和幻觉。到了后期,他终日卧床,无法说话,每天最多只能微微移动双手几次,家人看在眼里,十分心痛。

詹婉婷说:“现在回想,如果早一点让外公与我们同住,有更多人与他交流,他的情况或许不会这么快恶化。”

居家看护服务公司Anglo Caregivers创办人之一詹婉婷建议:尽早办妥预先护理计划,与家人讨论自己的照护喜好。(龙国雄摄)

原本独居的外公起初由舅舅聘请的家政工人照顾,去世前的两年换成詹婉婷公司旗下经验丰富的外籍看护。看护周休时由詹婉婷和她的母亲分工合作。从换尿布和翻身到抹身和更衣,从鼻胃管灌食到拍痰,詹婉婷一一学会。

她的外公有好几次用尽微弱的力气,试图自行拔掉鼻胃管。在詹婉婷的建议下,她的母亲和舅舅与社工开始讨论接下来如何照护:外公的情况是否会改善?如果不再放回鼻胃管,是否等同于放弃治疗?可如果继续灌食,是不是只是延长他承受的煎熬?家人是否该尊重他的意愿?但外公当时已丧失沟通能力,又没有预先护理计划(ACP),家人如何了解他的真实意愿?最终,他们决定继续鼻胃管灌食。

预先护理计划宜早不宜迟

有了切身经验的詹婉婷深刻体会到:家人对患者照护意愿一无所知时所背负的包袱有多沉重。因此,她建议大家及早办妥预先护理计划,并与家人讨论照护偏好,包括医疗选择(如是否接受鼻胃管灌食;在哪些情况下放弃心肺复苏术);以及未来想继续在家中安养,还是更想在疗养院接受照顾等。

7月19日在勿洛心动大厦举办的“Plan Your Legacy Today!”路演,让公众认识新推出的myACP网站工具,以及办妥遗嘱和持久授权书(LPA),还有提名公积金(CPF)受益人的重要。(龙国雄摄)

其他受访专家也表示:预先护理计划宜早不宜晚;如果喜好有变,也应通知亲人。要制定预先护理计划,可使用今年7月推出的myACP网站(for.sg/myacp),在精神状态良好,能清晰表达意愿时,决定并记录自己对未来医疗护理的偏好与目标,并指定最多两名决策代言人(nominated healthcare spokesperson,简称NHS);一旦日后因病无法自主表达意愿,可由他们代表发声。

除了预先护理计划,其他应尽快办妥的事宜包括:立遗嘱、签署持久授权书(Lasting Power of Attorney,简称LPA)、提名公积金(CPF)受益人。

新加坡失智症机构(Dementia Singapore)研究员周欣儒解释,即便被诊断患有失智症,也可处理这些事宜。“很多人误以为,一旦患上失智症,就不再具备做出理智决定的清醒状态,其实不然。不过,随着病情发展,认知能力确实会逐渐衰退,因此应尽快签署LPA。在签署过程中,律师或医生会评估你的心智能力(mental capacity)。”

新加坡失智症机构研究员周欣儒:年龄虽然是风险因素,但没人能预料自己是否会患病,或何时发病。(新加坡失智症机构提供)

如果无法通过评估,亲人可向法庭申请代理权(deputyship)。相较于签署LPA,这个过程通常更费时、费事,费用更高。

周欣儒建议公众参与新加坡失智症机构举办的LPA讲座,或浏览机构的公共教育网站Dementia Hub(dementiahub.sg)。该网站以四种官方语言提供丰富资料,内容不仅涵盖法律与财务事宜,也包含大量关于失智症与照护者的信息。

周欣儒指出,很多人以为失智症是年纪大了才会面临的状况,所以不急于处理这些事,但没人能预料自己是否会患病,或何时发病。年龄确实是风险因素,但有些人可能不到40岁就发病,例如早发型阿尔茨海默症患者。

尽快求医才能对症下药

失智症无法治愈,所以有人认为不必求诊,但受访专家一致强调:尽快求医非常重要。

新加坡中央医院老年病学顾问医生黄巧明:有些病症的症状看似失智症,但其实可以治愈,尽快求医才能对症下药。(新加坡中央医院提供)

新加坡中央医院老年病学顾问医生黄巧明(Rachel Ng)指出,有些看似失智症的症状,其实可能是其他能够治愈的病症引起的,例如抑郁症、甲状腺问题,或是缺乏某些维生素。有了准确的诊断就能对症下药,避免症状持续恶化。

如果确诊为失智症,患者可根据医生安排,服用有助延缓认知功能减退的药物。另外,通过脑部扫描,医生能了解病患是否有结构性异常,或是寂静型中风(silent stroke),从而更好地管控症状并处理风险因素,帮助患者避免认知功能进一步恶化。

黄巧明医生说:“一旦确诊失智症,就能更好地为接下来的生活做准备,医生也可协助家属和照护者联系相关援助服务,提升患者和照护者的生活品质。”

周欣儒指出,许多经济援助计划,以及药物以外措施(如日间照顾服务或为患者设计的活动)都需要正式诊断后才能申请或报名。她建议确诊后应告知亲友,并鼓励他们继续和患者正常交流。

她强调:“患上失智症也可以保持活跃生活,过得快乐充实。参与活动,如当义工或是做简单家务,有助于让患者保有身份认同感。”

做简单家务能让失智症患者维持活跃生活,此外亲友也应继续和患者正常交流。(iStock图片)

周欣儒指出,即便患者已无法用语言沟通,还是能感受到身边人的关怀。“亲人应继续和患者聊天,见面时可以按摩他的手,为他敷热毛巾,这些都是语言之外的沟通媒介。”

改善患者生活维系亲人情感

黄巧明医生本身就是照护者,她94岁的阿嫲过去16年来都与阿尔茨海默症“共处”,目前已进入重症阶段,几乎无法独立完成日常生活事务。她不会察觉尿裤是否已湿,也会忘记自己是否已经吃过饭。

黄巧明医生的阿嫲患有阿尔茨海默症,家人经常陪她散步,鼓励她参与家庭活动。(受访者提供)

阿嫲和孩子同住,喜欢小朋友的她享受曾孙的陪伴,曾孙常鼓励她多吃,也会亲手喂她吃东西。家人都鼓励阿嫲参与所有家庭活动:陪她散步和购物,采收家里种的香蕉、酸柑、羊角豆。

黄巧明医生一家人会帮助阿嫲采收家里种的香蕉、酸柑、羊角豆,让她的生活继续充实、快乐。(受访者提供)

黄医生建议照护者找出患者的喜好,鼓励患者去失智症日间中心,参与小组活动。此外应确保患者的日常生活,包括运动、社交、有助于刺激认知功能的活动、休闲时间,还有适当的饮食和充足睡眠。“鼓励患者参与家庭活动,能为他带来慰藉,也能让患者更好地与亲人维系感情。”

黄医生强调:“失智症的患者依然保有最基本的人性、情感以及快乐的能力。任何时候开始改善他们的生活品质,都不算太迟。”

即使患者无法用语言沟通,还是能感受到身边人的关怀。(iStock图片)

Contributed by

Keep Healthy With

© 2025 SingHealth Group. All Rights Reserved.